Erna's Diagnose: Schizophrenie

Erna's Diagnose: Schizophrenie

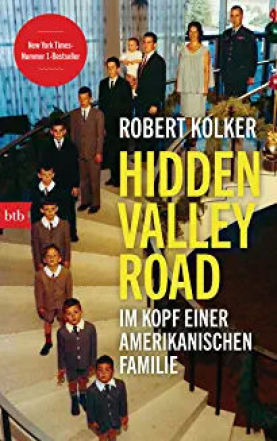

Robert Kolker: „Hidden Valley Road. Im Kopf einer amerikanischen Familie“. Aus dem Englischen von Henning Dedekind. btb 2021

Robert Kolker: „Hidden Valley Road. Im Kopf einer amerikanischen Familie“. Aus dem Englischen von Henning Dedekind. btb 2021

EINE FAMILIE GEHT DURCH DIE HÖLLE

Don und Mimi hatten zwölf Kinder. Sechs waren schizophren

Von Wieland Freund - Feuilletonredakteur . WELT

Der Vater ein Kriegsheld, die Mutter eine gebildete Frau, die Kinder gut aussehend, talentiert, sportlich – bis die Hälfte von ihnen buchstäblich den Verstand verliert. Bisher kannten nur Wissenschaftler die Familie Galvin, jetzt haben die Überlebenden ihre Geschichte erzählt.

Bevor die Hölle losbrach, waren die Galvins eine amerikanische Musterfamilie. Sogar ihre ungewöhnliche Größe schien nichts als reiner Optimismus zu sein: Zehn Söhne wurden Mimi und Don geboren, und als die Ärzte von weiteren Kindern schon dringend abrieten, kamen noch zwei kleine Mädchen zur Welt: Margaret, die große Teile ihres Lebens auf der Flucht vor ihren unberechenbaren Brüdern verbringen sollte, und Mary, die ihr ältester Bruder Donald für die Jungfrau Maria hielt und der er, kahl geschoren, in ein rotbraunes Bettlaken gehüllt, mit einem Plastikbogen bewaffnet und Beschwörungen murmelnd, eine Zeit lang auf Schritt und Tritt folgte.

Donald – sportlich, gut aussehend, talentiert und, als wäre es nicht anders möglich, mit einer Cheerleaderin liiert – war der Stolz seiner Eltern, bis er eines Tages mit Verbrennungen auf der Krankenstation seines Colleges erschien. Er sei, gab er an, in ein Lagerfeuer gesprungen. Ein Jahr später befand er sich bereits im freien Fall.

Diesmal vermerkte der Aufnahmebericht summierend: „Ist durch ein Lagerfeuer gerannt, hat Strick um den Hals gelegt, Gas aufgedreht und sogar Bestatter aufgesucht, um Preise für Särge zu erfahren – für all das kann er keine adäquate Motivation nennen.“ Die Katze, die ihn gebissen hatte, stellte sich heraus, hatte er „langsam und qualvoll“ getötet. Ende 1966, zurück im elterlichen Haus in der Hidden Valley Road, schrie er unvermittelt: „Hinlegen! Sie schießen auf uns!“

Die Eltern, Don und Mimi, hielten dennoch an seiner Rückkehr ans College fest. Verständlicherweise fürchteten sie um die Zukunft ihres Sohns und, weniger ehrenvoll, aber kaum weniger verständlich: Sie fürchteten auch um ihren Ruf. Noch heute bedeutet Geisteskrankheit Stigmatisierung, wie muss das erst für Amerikas „greatest generation“ gewesen sein?

Don Galvin hatte im Pazifik gekämpft und dann bei der neu gegründeten Air Force Karriere gemacht, Mimi, seine Frau, kam aus den sogenannten besseren Verhältnissen. Sie war eine gebildete Frau, die sich für Kunst und Musik und die wilde Natur Colorados interessierte und zusammen mit ihrem Mann Falken zähmte, worüber die örtlichen Zeitungen schrieben. Ihre Kinder hätten leichthin ein Orchester bilden können. Das Rückgrat der Football- oder Eishockeymannschaften in Colorado Springs bildeten sie ohnehin.

Jim, Brian, Peter, Joe und Matt

Zwölf Kinder, geboren zwischen dem ersten Boomer-Jahr und dem letzten: Donald kam 1945 zur Welt, Jim 1947, John 1949, Brian, besonders gut aussehend und besonders musikalisch, wurde 1951 geboren, Richard 1954. Die jüngeren Brüder Joe (geboren 1956), Mark (1957), Matt (1958) und Peter (1960) wurden die Hockey-Brüder genannt, aber es waren die Töchter Margaret (1962) und Mary (1965), die sich nach langen, schweren Jahren an den New Yorker Journalisten Robert Kolker wandten, damit er ihre Geschichte erzählte.

Kolker hat sein Buch über die Galvins „Hidden Valley Road“ genannt. In Amerika hat es bei seinem Erscheinen für Furore gesorgt. Denn nachdem Donald 1966 sichtbar erkrankt war, wurden auch Jim, Brian, Joe, Matt und Peter krank. Die Diagnose in allen sechs Fällen: Schizophrenie – mochte die sich auch ganz unterschiedlich äußern und für Peter, den Jüngsten, womöglich gar nicht richtig sein.

Wut, Aggression und plötzliche Gewaltausbrüche hatten in der Hidden Valley Road schon vorher geherrscht, die jedoch hatten Mimi und Don der schlichten Tatsache zugeschrieben, dass zehn Söhne nun mal Ärger machen, zumal auf so engem Raum und zumal in den zunehmend wilden Sechzigerjahren. Doch mit jedem Sohn, der psychotisch wurde, ließ sich diese lange gehegte Erzählung noch schlechter aufrechterhalten.

Jim schlief nicht mehr, rammte seinen Kopf gegen eine Ziegelmauer, schlug seine junge Frau und landete in der Halloween-Nacht 1969 in der Klinik. Peter, der eines Tages im Mathematikunterricht plötzlich nur noch Kauderwelsch von sich gab, erlitt in einem Trainingslager einen vollständigen psychischen Zusammenbruch. Der stille Joe, schon aus dem Haus, gestand den Ärzten, als er Peter besuchte, einen ähnlichen Zusammenbruch erlitten zu haben. Matt kam eines Tages splitterfasernackt die Treppe herauf und behauptete wenig später, Paul McCartney zu sein.

1978 befanden sich mit ihm, Peter und Donald gleich drei Brüder in der Klinik. Da allerdings lag das Allerschlimmste schon fünf Jahre zurück: Im fernen Kalifornien hatte Brian sich und seine Frau erschossen.

Dass Brian zuvor Navane verschrieben worden war, ein Medikament zur Behandlung von Schizophrenie, hielten Don und Mimi auch danach noch jahrelang geheim. Doch auch so machte ein schrecklicher Verdacht die Runde: Was die Galvin-Jungs hatten, musste ansteckend sein. John, der dritte Sohn, zog mit seiner Frau ins ferne Idaho; Michael, der fünfte, bald selbst unter falschem Verdacht, erkrankt zu sein, zog in eine berühmte Hippie-Kommune, wo er mit der Anti-Psychiatrie-Bewegung sympathisierte. Beide sowie ihre Schwestern und Mark, der einzige Hockey-Bruder, der nicht krank geworden war, müssen Jahre um ihren Verstand gefürchtet haben.

Freud, Foucault, Fromm-Reichmann

Robert Kolker hat, um die Geschichte der Galvins erzählen zu können, nach eigenen Angaben Hunderte Stunden lang Interviews geführt, mit den Geschwistern genauso wie mit

der erst 2017 in hohem Alter verstorbenen Mutter Mimi. In „Hidden Valley Road“ aber erzählt er auch von der Erforschung der Schizophrenie, die in gewisser Weise mit der Selbsterforschung eines

deutschen Patienten beginnt.

Daniel Paul Schreber, Sohn eines bekannten Pädagogen, war erst mit 51 Jahren an Schizophrenie erkrankt und verfasste im Heim ein Buch mit dem Titel „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“, das 1903 erschien. Schreber beschrieb darin unter anderem die zwei Sonnen, die er am Himmel sah, berichtete, wie er „unter Einziehung des männlichen Geschlechtstheils“ schwanger geworden sei, und verdächtigte seinen Arzt, via „Nervensprache“ einen „Seelenmord“ an ihm begangen zu haben.

Dass Sigmund Freud das Buch las und bald darauf darüber schrieb, kam den Galvin-Brüdern leider nicht zugute, denn Freud, der hochmütige Hermeneut, erklärte auch die Schizophrenie aus dem Unbewussten allein. Einmal mehr sollten auch hier prägende Kindheitserlebnisse, die Sexualität und, natürlich, die Mutter schuld sein. Freuds Schüler C. G. Jung, der ihm die Lektüre des Schreber-Buchs überhaupt erst nahegelegt hatte, entzweite sich daraufhin mit dem Wiener Meister, aber der Anlage-Umwelt-Streit war in der Welt und sollte bleiben.

Noch bei Michel Foucault, der Schreber als Märtyrer einer repressiven, antiindividualistischen Gesellschaft deuten wollte, drohte die Krankheit zur Metapher zu verkommen. Don und Mimi Galvin spürten nicht umsonst: Mit sechs kranken Söhnen standen sie unter Verdacht, ihre Kinder zur Krankheit erzogen zu haben. Und gerade Mimi mit ihrem gesellschaftlichen Ehrgeiz und ihrer in einer so großen Familie vielleicht unausweichlichen, vielleicht aber auch zeittypischen Dominanz und Strenge schien geradezu eine Idealkandidatin für den Typus der sogenannten „schizophrenogenen Mutter“ zu sein, gegen die nur Supertherapeuten helfen.

1964, zwei Jahre bevor Donalds Erkrankung nicht länger wegzureden war, hatte Joanne Greenberg mit ihren „fiktiven Memoiren“ „Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen“ einen Bestseller gelandet, in dem sie von ihrer eigenen Errettung durch eine Therapeutin mit dem sprechenden Namen Dr. Fried erzählte. Vorbild für diese Dr. Fried war die deutsch-amerikanische Psychoanalytikerin Frieda Fromm-Reichmann, die den Begriff der „schizophrenogenen Mutter“ prägte und deren Versuche, Schizophrenie mittels Analyse zu therapieren, heute nach Datenlage als gescheitert gelten.

Die erforschte Familie

Robert Kolker liegt es in seinem Buch fern, Mimi (und Don) Galvin zu idealisieren: Es wird schnell deutlich, dass sie kein glückliches Paar gewesen sind. Eine in den Begriffen der Forschung „kalte“, „perfektionistische“, „alles beherrschende“, „restriktive“, kurzum „schizophrenogene“ Mutter ist Mimi aber keineswegs gewesen und wohl auch nicht einfach so der „Prototyp der angelsächsischen Frau aus der amerikanischen Mittelschicht“. Stattdessen hat sie das Schicksal ihrer Familie tapfer ertragen. Als nicht mehr zu leugnen war, dass die Hidden Valley Road sich in eine Hölle verwandelte, brachte Mimi die ältere Tochter Margaret bei befreundeten Ölmillionären unter und entließ die jüngere, Mary, sobald sie konnte, in ein Internat.

Sie selbst blieb mit einem mittlerweile kranken Mann und den betroffenen Söhnen zurück – jungen und dann nicht mehr ganz so jungen Männern, die medikamentiert in die Hidden Valley Road oder nahegelegene Wohnungen zurückkehrten, um ihr Medikament dann irgendwann nicht mehr zu nehmen, auf der Straße, in einer Zelle und erneut in der Klinik zu landen, um dann im Zweifel wieder in der Hidden Valley Road zu erscheinen, dort Fensterscheiben einzuschlagen oder auf den Fußboden zu urinieren, weil darunter der Satan hauste.

Bis auch Wissenschaftler in der Hidden Valley Road erschienen – allen voran die Schizophrenie-Forscher Lynn DeLisi und Robert Freedman –, hatten bereits die Achtzigerjahre begonnen. Wie die berühmten Genain-Vierlinge – vier Schwestern, die allesamt an Schizophrenie erkrankt waren und so nahelegten, dass Schizophrenie genetisch veranlagt war – wurden die Galvins zum Forschungsgegenstand.

Anders als im Fall der Genain-Vierlinge, deren wahre Identität bis heute nicht preisgegeben wird, ist die Geschichte der Galvins jetzt öffentlich. Vor allem die beiden Galvin-Schwestern haben, wohl aus einem Mix von Motiven, so entschieden: um der anhaltenden Stigmatisierung psychischer Krankheiten entgegenzuwirken, aber auch, um mit der eigenen Geschichte fertigzuwerden, zu der für die Schwestern auch gehört, vom älteren Bruder Jim missbraucht worden zu sein.

Mimis und Dons Enkel

Robert Kolkers „Hidden Valley Road“ ist kein Buch, das vom Sieg über eine Krankheit erzählt. Es bleibt bei kleinen Schritten auf einem langen Weg, und wo früher die

Anlage- gegen die Umwelt-Fraktion stritt, geht es heute um Genetik und Epigenetik, um latente Gene und Trigger, zu denen Drogen oder vielleicht auch Autoimmunerkrankungen zählen. Das eine, alles

erklärende Schizophrenie-Gen, das die Galvins zu finden hätten helfen sollen, gibt es jedenfalls nicht, und mögen die Medikamente über die Jahre auch viel besser geworden sein, so haben die

Galvin-Brüder nicht von jeder Entwicklung profitiert.

Sowohl Jim, der in der Mitte der Familie nach dem Missbrauch keinen Platz mehr hatte, als auch der stille Joe sind jeweils im Alter von 53 Jahren wohl auch an den Folgen ihrer jahrelangen Medikamentierung gestorben, Matt ist mittlerweile aus ähnlichen Gründen schwer krank.

Und doch gibt es auch gute Nachrichten: Keines der dreizehn Enkelkinder von Mimi und Don Galvin ist an Schizophrenie erkrankt. Marys Tochter arbeitet heute in der Schizophrenie-Forschung.

Ärzte identifizieren besonders zuverlässig Fälle ohne Psychose-Risiko, die KI spürt besser gefährdete Patienten auf. Foto: Der Mensch als Industriepalast, Fritz Kahn 1926, Kosmos

Ärzte identifizieren besonders zuverlässig Fälle ohne Psychose-Risiko, die KI spürt besser gefährdete Patienten auf. Foto: Der Mensch als Industriepalast, Fritz Kahn 1926, Kosmos

Psychiatrie

Spuren der Seele

Seit Jahrzehnten versuchen Ärzte, psychische Krankheiten anhand von medizinischen Messwerten zu erkennen. Bringen neue Ansätze wie künstliche Intelligenz den Durchbruch?

VON CLARA HELLNER . SZ

Es ist bald ein knappes Jahrzehnt her, da kündigte ein berühmter US-amerikanischer Neurowissenschaftler in einem Blogpost eine Revolution an. Es war kein Zufall, dass er diesen ausgerechnet im April 2013 veröffentlichte - nur wenige Wochen, bevor die fünfte Version des Diagnosekatalogs DSM erschien. Manchmal als "Bibel der Psychiatrie" bezeichnet, nennt dieses Werk die Diagnosekriterien für alle psychischen Störungen. Und eben diese Bibel, erklärte Thomas Insel, Leiter des US-amerikanischen National Institut of Mental Health, wollten er und seine Kollegen nicht mehr für die Forschung nutzen. Was für eine Ketzerei!

Psychische Krankheiten nur anhand von Symptomen wie Schlaflosigkeit oder Halluzinationen zu diagnostizieren - das sei, als würde man eine Herzkrankheit nur anhand von Brustschmerzen oder Aids anhand von Fieber feststellen, schrieb Insel: "Patienten mit psychischen Störungen haben etwas Besseres verdient". Er kündigte an, künftig in der Forschung neue Kriterien anzuwenden, die auf den biologischen Ursachen psychischer Erkrankungen basieren.

Doch auch heute noch fragen Ärzte nach gedrückter Stimmung, Antriebsverlust, Gefühlen von Wertlosigkeit, um eine Depression zu diagnostizieren. Und Patienten, die glauben, verfolgt zu werden und Stimmen zu hören, geraten unter Verdacht, an einer Schizophrenie zu leiden. Einen biochemischen Test gibt es nicht. Körperliche Untersuchungen dienen in der Psychiatrie bislang vor allem dazu, organische Ursachen für eine Störung auszuschließen. Aus der von Thomas Insel groß angekündigten Umwälzung des Diagnosesystems ist bislang nichts geworden.

Dabei suchen Wissenschaftler schon seit Langem nach biologischen Korrelaten für psychische Störungen. So war etwa schon der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler, der Anfang des 20. Jahrhunderts den Begriff der Schizophrenie prägte, davon überzeugt, bei seinen Patienten müsse sich eine hirnorganische Ursache für ihre Krankheit finden lassen. Doch fehlte ihm das Wissen über die Vorgänge im Gehirnstoffwechsel und die technischen Instrumente, um diesen zu vermessen.

Ein halbes Jahrhundert später entstanden zwei Diagnosewerke, die sicherstellen sollten, dass zwei Psychiater zumindest dasselbe meinen, wenn sie über Depression oder Schizophrenie diskutieren: das von Thomas Insel so kritisierte DSM, das "diagnostische und statistische Handbuch psychischer Störungen" des US-amerikanischen Psychiatrieverbands, und die mehr am Klinikalltag orientierte angelehnte ICD-Klassifikation der WHO. Sie legen seitdem fest, was als krankhaft und was als normal gilt. So etwa verschwand Homosexualität als Krankheit aus den Katalogen, Spielsucht und Binge-Eating kamen dazu. In den vergangenen Jahrzehnten aktualisierten Expertengremien die Kataloge immer wieder, das Grundkonzept jedoch blieb: Allein die Symptome der Patienten zählen.

Enttäuscht wurde die Hoffnung, dass sich mit feststehenden Diagnosekriterien auch leichter biologische Entsprechungen und Kennzeichen für Autismus, für Depressionen und Psychosen finden, die dann auch zu besseren Therapien führen. Fortschritte in der Erbgutanalyse oder Einsichten in die Signalbotenstoffe der Immunzellen revolutionierten etwa die Krebstherapie. In der Psychiatrie jedoch blieben die großen Meilensteine aus. Seit Jahrzehnten gibt es keinen Durchbruch etwa bei Medikamenten gegen Depression oder Schizophrenie.

Genau für diesen Stillstand machen viele Forscher auch die Diagnosekriterien verantwortlich. So etwa sind Überschneidungen zwischen den in den Katalogen so klar abgegrenzten Krankheitsbildern eher die Regel als die Ausnahme. Viele Patienten mit Depressionen leiden auch an Angststörungen, Depressionen wiederum können Teil einer Schizophrenie-Erkrankung sein. Und Schizophrenie-Patienten wiederum können sehr unterschiedliche Symptome haben. Manche verfallen in Größenwahn, andere in völlige Apathie. Womöglich stehen hinter diesen Symptomen unterschiedliche Entstehungsmechanismen, die zu diversen Krankheitsbildern führen, die nicht alle auf die gleiche Weise therapiert werden sollten. Manche Forscher wollen deshalb auch den Begriff Schizophrenie revidieren. "Um die Erkenntnisse der immunologischen und genetischen Fortschritte anzuwenden, ist diese rein symptombasierte Diagnoseeinteilung ungeeignet", sagt Tanja Brückl, die am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und an der Universität München forscht.

Brückl benutzt die von Thomas Insel und dem National Institut for Mental Health entwickelten sogenannten RDoC-Kriterien. Diese beziehen sich auf Schaltkreise im Gehirn, die etwa für Angst und Frustration, Belohnung und Lerneffekte, für Gedächtnisleistungen oder soziale Situationen zuständig sind.

In der Studie, die Brückl koordiniert, werden Patienten, deren Beschwerden bisher als Depressionen oder traumatische Belastungsstörungen klassifiziert wurden, am ganzen Körper vermessen, um Veränderungen in diesen Hirnschaltkreisen und Entsprechungen in den Genen, im Zellstoffwechsel und im Verhalten der Patienten zu messen. Ihr Blut wird auf genetische Faktoren untersucht, ihre Stammzellen analysiert, die Reaktion ihres Körpers auf einen unerwarteten Reiz, einen Schreck, gemessen, Bilder von Gehirn und Durchblutung angefertigt, sie füllen Fragebögen zu Lebenserfahrungen und Umfeld aus. "Alles kann wichtig sein", sagt Brückl.

Psychose-Patienten fühlen sich häufig entlastet, wenn sie erfahren, dass es biologische Einflüsse auf ihre Krankheit gibt

Doch dieses neue Konzept ist umstritten. Während manche es für den "bislang besten Rahmen für die Erforschung von Krankheiten" halten, "deutlich geeigneter

als die auf Beschwerden basierten Klassifikationen", wie etwa der Berliner Schizophrenie-Forscher Henrik Walter im Fachjournal Der Nervenarzt schreibt, sind andere weniger überzeugt. Die Idee eines

alternativen Diagnosesystems sei zwar gut, sagt Nikolaos Koutsouleris, der wie Tanja Brückl an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München und am Max-Planck-Institut für

Psychiatrie forscht. "Aber auch, wenn die RDoC-Kriterien anhand von Studien und Erfahrungen aus der Forschung entwickelt sind, sind sie wieder eine willkürliche Einteilung: Um zu belegen, dass sie

klinisch relevant sind, müsste man sie selbst erst einmal in Studien untersuchen."

Er verfolgt einen anderen Ansatz. Statt von neuen Kriterien auszugehen, soll das bestehende Diagnosesystem differenzierter werden. Schizophrenie oder Depression würden so nicht durch ganz andere Erkrankungen ersetzt, sondern zu einer Art Überbegriff für viele verschiedene Krankheiten werden. Koutsouleris' Forscherteam konzentriert sich dabei vor allem auf eines: "Die aktuellen Krankheitsdefinitionen gehen stark von einer Momentaufnahme aus", sagt er. Also: Welche Beschwerden hat der Patient bei der Erstdiagnose. "Doch wenn es um den weiteren Verlauf der Krankheit geht, gibt es mitunter bei zwei Patienten mit derselben Diagnose sehr große Unterschiede."

Ein weiteres Ziel der Münchener Arbeitsgruppe ist es, mögliche psychische Störungen noch vor ihrem Ausbruch zu erkennen. Wenn etwa eine Psychose früh entdeckt und behandelt wird, sind die Chancen deutlich größer, diese in den Griff zu bekommen. Dabei analysieren Koutsouleris und seine Kollegen Tausende MRT-Bilder von Gehirnen kranker und gesunder Menschen, verarbeiten genetische Daten und klinische Informationen. Besonders gut, so berichten die Wissenschaftler, funktioniert die Kombination von menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz: Ärzte identifizieren besonders zuverlässig Fälle ohne Psychose-Risiko, die KI spürt besser gefährdete Patienten auf.

Manche Mediziner sehen jedoch ein solches Frühwarnsystem kritisch. So etwa zeigte eine Züricher Forschergruppe um den Psychiater Nicolas Rüsch 2014 in einer Studie an 172 jungen Psychose-Patienten, dass die öffentliche Etikettierung als "psychisch krank" zu Schamgefühlen und Stress führt. Sie fragten: Sind Labeling und Stigmatisierung ein akzeptabler Preis für die Frühprävention? Koutsouleris widerspricht, dass das miteinander einhergehen muss. Er erlebe das im Klinikalltag eher anders, sagt er: "Wenn man mit Patienten darüber spricht, dass es einen biologischen Einfluss ihrer Erkrankung gibt, führt das häufig zu einer Entlastung", sagt er. Eltern entlaste es vom Selbstvorwurf, ihre Erziehung habe die Krankheit ihres Kindes verursacht. Patienten befreie es von dem Anspruch, dass allein sie selber für ihre Genesung sorgen müssten.

Koutsouleris betont, dass solche Frühdiagnostik nicht als allgemeines Screening etwa bei der Einschuluntersuchung gedacht sei. Sie solle vielmehr helfen, Patienten einzuschätzen, die unter den Beschwerden leiden, die häufig bereits Jahre vor der Entwicklung einer Psychose auftreten: Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen, Denkstörungen.

Die Forscher finden immer neue Puzzleteile wie Risikofaktoren Stoffwechselschieflagen und Narben im Lebenslauf

Doch Kritiker formulieren noch eine weitere Sorge. Sie befürchten, dass die Patienten ihre Erkrankung als unabwendbares Schicksal verstehen, wenn ihnen

eine Diagnose vor allem anhand von Genanalysen und Hirnbildern gestellt wird. Der Einfluss der Lebenserfahrungen des Menschen, von Gesellschaft, Familie und Freunden, könnte so in den Hintergrund

geraten, fürchten sie.

"Diese Einteilung ist künstlich", widerspricht Tanja Brückl. Umwelteinflüsse, etwa schwierige Phasen in der Kindheit, gingen oft mit biologischen Entsprechungen einher, etwa einer veränderten Stresshormonachse. "Und in unserer Forschung geht es letztendlich darum, diese Spuren aufzudecken."

Nikolaos Koutsouleris sieht das ähnlich, er mag das Wort Biomarker deshalb nicht. "Schließlich geht es nicht nur um Bilder des Gehirns, ausgewertete Blutproben, sondern auch um standardisierte Tests, die abfragen sollen, wie fit ein Patient im Kopf ist, oder Fragebögen, die das Umfeld des kranken Menschen erfassen sollen", sagt er. Die Biologie könne niemals alleine erklären, was die Patienten fühlten.

Ähnlich sehen es die Psychologen Katherine MacDuffie und Timothy Straumann in einem Übersichtsartikel 2017: Psychiater müssten Patienten erklären, dass biologische Systeme auch Mechanismen zur Anpassung an die Umwelt hätten, sie reagieren auf traumatische Erlebnisse, aber eben auch auf Psychotherapie. Das könne helfen, dass Patienten ihre Erkrankung als etwas "instabiles, formbares und potenziell kontrollierbares" verstehen.

"Die Hoffnung ist nicht, immer körperliche Ursachen zu finden", sagt sogar Ludger Tebartz von Elst, der an der Universität Freiburg eine stark biologisch orientierte Forschung betreibt. In der von ihm geleiteten Klinik suchen die Wissenschaftler bei psychotischen Patienten nach genetische Mutationen, nach Antikörpern, mit denen das Immunsystem Gehirnzellen fälschlicherweise selbst angreift. Bei etwa fünf bis zehn Prozent von ihnen, schätzt Tebartz von Elst, fänden sich solche biologischen Ursachen - man könne ihnen dann oft gut helfen, etwa mit einer Kortisontherapie, die das überaktivierte Immunsystem herunterfährt.

Wenn man mit Ludger Tebartz von Elst spricht, zeigt sich ein weiterer Nutzen der Suche nach biologischen Korrelaten. Er erzählt eindrucksvolle Krankengeschichten, von Antikörpern, die Hirnentzündungen auslösen und Tumoren, die Botenstoffe aussenden, die sich wiederum auf die Psyche auswirken. "Selbst aus diesen seltenen Erkrankungen lässt sich viel über die Entstehungsmechanismen psychischer Krankheiten lernen." Sie geben zum Beispiele Hinweise, an welchen Verschaltungen und Rezeptoren im Gehirn neue Medikamente ansetzen könnten.

Wissenschaftler wie Brückl, Koutsouleris und Tebartz von Elst liefern immer neue Puzzleteile zum großen Bild des komplexen Zusammenspiels von vererbten Risikofaktoren, Stoffwechselschieflagen und Narben im Lebenslauf, die bei manchen Menschen zu psychischen Störungen führen. Diese Forschung wird auf lange Sicht vermutlich zu präziseren und vielleicht sogar ganz neuen Diagnosen führen - und zu besseren und individualisierten Therapien.

SÜDDEUTSCHE ZEIUNG

. WISSEN . Samstag, 13. März 2021, S.31

Schizophrenie

Wahnsinnig gute Gespräche

Wer an einer Schizophrenie leidet, wird fast immer mit Psychopharmaka behandelt. Das ginge anders – und besser.

Von Bente Lubahn | DIE ZEIT

Als der Millionär Jan Philipp Reemtsma im März 1996 aus dem Garten seiner Blankeneser Villa entführt wurde, durchlebte auch Maximilian Larsen* Todesängste. Dabei hatte er nichts mit dem Kriminalfall zu tun. Nur in seinem Kopf gab es eine Verbindung: Der damals 25-Jährige war überzeugt, das Bundeskriminalamt halte ihn für einen der Entführer, seine Nachbarn spionierten ihn im Auftrag des BKA aus, verfolgten jeden seiner Schritte. Larsen leidet an Schizophrenie – er erlebte einen Verfolgungswahn.

Erzählt Larsen heute, 24 Jahre später, von dieser Episode, mag man kaum glauben, dass er von sich selbst spricht. Larsen wirkt ruhig. Er fühle sich endlich stabil, sagt er. Das verdanke er auch einer Psychotherapie, die er vor vier Jahren begann. Durch sie habe er gelernt, sich von den Symptomen seiner Krankheit zu distanzieren. Er könne beunruhigende Gedanken und die abfälligen Stimmen in seinem Kopf nun besser einordnen.

Von hundert Menschen erkrankt im Durchschnitt einer irgendwann in seinem Leben an einer Schizophrenie. Psychotherapie ist anders als bei anderen psychischen Krankheiten kein selbstverständlicher Teil der Behandlung einer Schizophrenie. Laut einer aktuellen Studie der Universität Hamburg hat nur ein Drittel der in deutschen Kliniken behandelten Patienten nach dem stationären Aufenthalt einen ambulanten Psychotherapieplatz.

Behandelt wird die Krankheit nahezu ausschließlich mit Medikamenten, den sogenannten Neuroleptika. Diese könnten akute Symptome einer Psychose mildern, sagt Tania Lincoln, Professorin für Klinische Psychologie an der Universität Hamburg. Die Folgen einer langfristigen Einnahme seien allerdings nicht gut untersucht. Zugleich beeinträchtigten die Nebenwirkungen viele Patienten stark. Auch Larsen, der die Medikamente seit Jahren einnimmt, leidet unter ihnen. Er könne sich nur schwer konzentrieren, lege immer weiter an Gewicht zu, und auch Zittern wie bei der Parkinson-Krankheit habe er schon erlebt.

Warum werden Schizophrenie-Patienten so selten zusätzlich mit einer Psychotherapie behandelt, sodass im besten Fall die Medikamente reduziert werden könnten? Sind Betroffene, die davon profitieren, nur Einzelfälle? Ist die Erkrankung zu schwer, um sie mit Psychotherapie anzugehen?

"Eine Ausnahme ist der Erfolg von Herrn Larsens Therapie ganz sicher nicht", sagt Lincoln, die seit Jahren zur Schizophrenie forscht und gerade eine große Übersichtsarbeit zur Wirksamkeit von Psychotherapie bei dieser Krankheit veröffentlicht hat. "Psychotherapie ist eine gute Ergänzung zur medikamentösen Behandlung." Nach einer Verhaltenstherapie litten die meisten Patienten weniger unter psychotischen Symptomen wie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, und sie könnten besser damit umgehen, erklärt Lincoln: "Die Verbesserungen sind ähnlich groß wie die Effekte durch Medikamente."

Der Grund dafür, dass so wenige Patientinnen und Patienten eine Psychotherapie machen, liegt nach Auffassung von Dorothea von Haebler auch bei den Therapeuten. Die Ärztin und Psychotherapeutin von der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin gehört selbst zu den wenigen Therapeuten, die überhaupt Schizophrenie-Patienten behandeln. Lange hätten Psychotherapeuten angenommen, dass diese mit Gesprächen gar nicht zu erreichen seien. Deshalb übernahmen Ärzte die Behandlung, oft allein mit Psychopharmaka. Weil das aber häufig nicht zur Besserung oder Heilung führe, sei die Psychotherapie-Forschung auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahren verstärkt worden. Erst seit 2014 wird Psychotherapie bei Schizophrenien uneingeschränkt empfohlen.

Bei der Umsetzung dieser Empfehlung gibt es noch Probleme. Vielen Kollegen fehle Erfahrung, sagt von Haebler. Nicht wenige seien in ihrem ganzen Berufsleben keinem einzigen Schizophrenie-Patienten begegnet, manche hätten sogar noch gelernt, dass es Patienten schaden könne, wenn man Wahnideen zu tiefgehend bespreche. Daher sind Fachverbände gerade dabei, die Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten zu erweitern.

"Viele Patienten haben traumatische Ereignisse durchlebt"

Dass diese Bemühungen erfolgreich sind, darauf deutet eine Befragung hin, die Tania Lincoln 2017 durchgeführt hat. Sie ließ eine Studentin, die sich als Erkrankte auf der Suche nach einem ersten Gespräch ausgab, bei einer Zufallsauswahl von Psychotherapeuten anrufen – 30-mal gab sie die Diagnose Depressionen an und 30-mal Schizophrenie. Die schlechte Nachricht: Die Ausbeute war mager, fast die Hälfte aller Therapeuten sagte ab. Die gute Nachricht allerdings war, dass die Absagen beide Krankheitsbilder gleichermaßen betrafen.

Lincoln gibt jedoch zu bedenken, dass sie nur Therapeuten kontaktiert hatten, die mit einem bestimmten psychotherapeutischen Verfahren arbeiten – der kognitiven Verhaltenstherapie. Neben dieser Form gibt es noch drei weitere, welche die Krankenkassen bezahlen. Eine davon ist die Tiefenpsychologie, die sich aus der Psychoanalyse entwickelt hat. Unter Kollegen, die mit diesem Verfahren arbeiten, gebe es viele, die sich nicht ausreichend gewappnet fühlten, sagt Dorothea von Haebler, die selbst tiefenpsychologisch arbeitet.

Dabei seien verschiedene psychotherapeutische Herangehensweisen gerade bei einer komplexen Erkrankung wie der Schizophrenie sehr wichtig.

Die kognitive Verhaltenstherapie eignet sich laut Lincoln besonders gut, um Symptome wie Wahnvorstellungen zu behandeln. Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass viele Wahnideen mit einem einzelnen abwegigen Gedanken beginnen. Etwa, dass man glaubt, andere Menschen betrachteten einen besonders penetrant. Eine Erfahrung, die auch fast jeder gesunde Mensch schon mal gemacht hat. Der Unterschied zwischen Gesunden und Kranken besteht darin, dass Schizophrenie-Patienten darauf eine ganze Gedankenwelt aufbauen. "Irgendwann finden sie da nicht mehr allein raus", sagt Lincoln. Dabei helfe die Außensicht des Psychotherapeuten.

Wahn oder Halluzinationen zu betrachten reiche aber nicht aus, da sind sich Lincoln und von Haebler einig. Letztlich gehe es um die Lebensqualität der Patienten, und die hänge auch davon ab, ob die Betroffenen die Entstehung der Erkrankung und deren Einfluss auf ihr Leben verstehen und akzeptieren können. Dies sei ein Fokus tiefenpsychologischer Psychotherapien, erklärt von Haebler. Sie leitet mit zwei Kollegen die erste Studie zur Wirksamkeit solcher Therapien bei Schizophrenie, die modernen wissenschaftlichen Standards entspricht. "Viele Patienten haben traumatische Ereignisse durchlebt", sagt von Haebler. Solche äußeren Stressoren führten zusammen mit weiteren Belastungen wie schwierigen Situationen in der Familie oder der Einnahme von Drogen zum Ausbruch der Krankheit.

So war es auch bei Maximilian Larsen. Kurz vor der ersten Psychose starb sein Vater, zu dem er ein schwieriges Verhältnis hatte. Zudem lebte Larsen in einer Wohngemeinschaft mit sozialen Spannungen. Die Reemtsma-Entführung sei nur der letzte Auslöser für den Wahn gewesen, sagt Larsen. "Die Ursachen einordnen zu können hat mir erst ermöglicht, meine Krankheit zu akzeptieren."

"Unsere Studie läuft noch, aber erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich besonders sogenannte Negativsymptome durch tiefenpsychologisch fundierte Verfahren verbessern könnten", sagt von Haebler. Im Verlauf der Erkrankung verfallen einige Patienten in einen Zustand emotionaler Stumpfheit. Gerade diese Symptome verursachen langfristig viel Leid und soziale wie berufliche Probleme, und sie sind bisher schwer zu behandeln.

Dass die Psychotherapie mit Schizophrenie-Patienten durchaus besondere Herausforderungen birgt, wissen von Haebler wie Lincoln aus der Praxis. So dauere es lange, eine vertrauensvolle Beziehung zum Patienten aufzubauen. Wer einen Verfolgungswahn erlebt hat, der ist zunächst misstrauisch und möchte nichts über sich preisgeben. Das vielleicht größte Problem sei die organisatorische Arbeit, sagt Lincoln. Krankenkassen lehnten Anträge bei Schizophrenie häufiger ab als bei anderen Störungen. Zudem erfordere die Schwere der Krankheit meist eine intensivere Zusammenarbeit mit dem behandelnden Psychiater, mit Sozialarbeitern, der Familie oder gesetzlichen Betreuern – all das sei zusätzlicher Aufwand für Therapeuten.

Wie sehr sich der jedoch lohnen kann, zeigt ein Modellprojekt aus Finnland. Psychologen um Jaakko Seikkula behandeln hier seit mehr als 20 Jahren Schizophrenie-Patienten in akuten Psychosen teilweise ganz ohne Medikamente und Krankenhaus-Aufenthalte. "Open Dialogue", offener Dialog, heißt das Verfahren. Es geht darum, die Symptome und Auslöser der Psychose offen zu besprechen – und Stressmomente mit dem Patienten selbst und den Angehörigen frühzeitig abzustellen. Auch in Deutschland gibt es Vertreter des Open Dialogue, aber eine langfristige psychotherapeutische Unterstützung wie in Finnland fehlt noch. In den dortigen Open-Dialogue-Projekten haben die Patienten ein Team aus verschiedenen Berufsgruppen an ihrer Seite, das sie immer erreichen können, über den ganzen Verlauf der Krankheit und 24 Stunden am Tag.

Maximilian Larsens Psychotherapie liegt inzwischen schon zwei Jahre zurück. Daraus mitgenommen hat er auch eine neue Offenheit gegenüber anderen Menschen. Er könne jetzt über seine Erkrankung sprechen und merke, dass viele ihm interessiert und verständnisvoll begegneten. Auch wenn ihn die Stimmen im Kopf weiterhin begleiteten, versuche er so, sich ein normales Leben zurückzuholen.

*Name geändert

dies sind die seiten 47 u. 48 aus meinem 114-seitigen yumpu-bildmagazin: "Nazi-Euthanasiemord: Erna's Leidensporträt", 2018, das die komplexe vielschichtige leidensgeschichte meiner tante erna kronshage von 1942-1944 versucht, zusammenzufassen.

Viren als mögliche Auslöser der Schizophrenie

Schizophrenie ist eine Krankheit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Symptome, so dass sich das Erscheinungsbild des Leidens von Patient zu Patient unterscheidet. Entsprechend schwierig ist es, mögliche Ursachen für diese Erkrankung zu finden. Aus Zwillings- und Familienstudien weiss man, dass es eine genetische Prädisposition für Schizophrenie gibt. Bis heute hat man jedoch keine klare Korrelation zwischen bestimmten Genen und dem Auftreten von Schizophrenie gefunden. Zusätzlich scheint auch eine Reihe von Umgebungsfaktoren das Risiko für dieses Leiden zu erhöhen. Unter anderem wird in letzter Zeit darüber diskutiert, ob auch Viren an der Entstehung der Krankheit mitbeteiligt sein könnten.

Forscher aus den USA und Deutschland haben nun in der Gehirnflüssigkeit von Schizophrenie- Patienten nach Spuren von Viren gefahndet - und sind tatsächlich fündig geworden. Bei knapp einem Drittel

der Personen mit einer erst kürzlich diagnostizierten Schizophrenie sowie bei einer Person mit chronischem Leiden konnten die Wissenschafter genetisches Material von Viren nachweisen. Hingegen war

bei Patienten mit anderen, nichtentzündlichen Gehirnerkrankungen sowie gesunden Probanden keinerlei Virus-DNA nachweisbar.

Sämtliche viralen DNA-Abschnitte hatten eine starke Ähnlichkeit mit sogenannten «endogenen retroviralen Sequenzen». Dabei handelt es sich um DNA-Stücke, die von Viren aus der Familie der Retroviren stammen. Seit längerem ist bekannt, dass sich solche Bruchstücke viralen Ursprungs irgendwann im Laufe der Evolution ins menschliche Erbgut eingenistet haben. Diese DNA-Sequenzen werden seither von Generation zu Generation weitervererbt. Experten sind sich bis heute nicht einig darüber, ob solche endogenen viralen DNA-Sequenzen überhaupt Krankheiten auslösen oder verstärken können. Momentan ist zudem auch nicht klar, ob das bei den Schizophrenie-Patienten gefundene DNA-Material von einer frischen Infektion oder von bereits ins Erbgut eingebauten und neu aktivierten Viren stammt.

Zusätzlich zu den Untersuchungen der Gehirnflüssigkeit analysierten die Wissenschafter auch Gehirngewebe von fünf verstorbenen Schizophrenie-Patienten. Auch hier fanden sich in einer bestimmten Region des Grosshirns, dem frontalen Cortex, Spuren von DNA, die eine grosse Ähnlichkeit mit endogener Virus-DNA aufwiesen. Die Autoren halten es auf Grund dieser Befunde für möglich, dass zumindest ein Teil der Schizophrenie-Erkrankungen durch Viren ausgelöst oder in der Anfangsphase vorangetrieben wird. Auch ein Kommentator stimmt dieser Vermutung zu. Er betont, Schizophrenie sei ein sehr komplexes Krankheitsbild. Es sei also durchaus möglich, dass manche Fälle von Schizophrenie durch Viren beeinflusst oder sogar ausgelöst würden. Allerdings müssten diese neuen Ergebnisse erst durch andere Forscherteams bestätigt werden.

Stephanie Lahrtz - NZZ vom 06.06.2001

Quelle: PNAS 98, 4293/4294; 4634-4639 (2001).

Moderne Simulation einer paranoiden Schizophrenie per Video:

PSYCHISCHE STÖRUNGEN - AUCH 80 JAHRE NACH DER (TÖDLICHEN) DIAGNOSESTELLUNG VON ERNA KRONSHAGE:

NICHTS GENAUES WEISS MAN NICHT...

»Biologisch gesehen gibt es die psychiatrischen Diagnosen nicht«

In der Psychiatrie denke man noch immer in Schubladen, sagt Anke Hammerschlag von der Universität Amsterdam. Doch laut ihrer Forschung verbergen sich hinter verschiedenen psychischen Erkrankungen oft dieselben Gene, und die Störungen bilden große Cluster. Im Interview erklärt sie, warum das auch für die Therapie wichtig ist.

Von Anouk Bercht - Spektrum Psychologie, 5/2020 (September/Oktober)

Die meisten psychischen Probleme lassen sich zumindest einer psychiatrischen Diagnose zuordnen. Wer Stimmen hört, leidet vermutlich unter Schizophrenie, und ein sehr unruhiges Kind hat womöglich ADHS. Diese Störungen sind im DSM beschrieben, dem Handbuch für psychische Erkrankungen, und in der ICD, der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten. Wer mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hat, wird in eine Diagnosekategorie gesteckt und bekommt dazu die passende Behandlung. Doch es mehrt sich Kritik am traditionellen Schubladendenken, neuerdings auch aus der genetischen Forschung: Verschiedene psychische Störungen lassen sich teils auf dieselben Risikogene zurückführen. Die Neurowissenschaftlerin Anke Hammerschlag untersucht, wie sich mehrere dieser Erkrankungen genetisch überlappen und wie die biologischen Mechanismen der Hirnzellen damit zusammenhängen. »Bei mehreren Diagnosen spielen vermutlich die gleichen Anomalien in der Kommunikation zwischen Hirnzellen eine Rolle«, sagt sie.

Spektrum Psychologie: Die Wissenschaft wendet sich den genetischen Gemeinsamkeiten von psychischen Störungen zu. Wie kam es dazu?

Anke Hammerschlag: Symptome von verschiedenen psychischen Störungen überlappen sich; das ist schon länger bekannt. Menschen mit ADHS leiden zum Beispiel häufiger unter depressiven Beschwerden als Menschen ohne ADHS. Entsprechend haben Patienten oft nicht nur eine, sondern mehrere Diagnosen. Außerdem haben Verwandte von Menschen mit Schizophrenie auch ein größeres Risiko, an anderen psychischen Störungen zu erkranken. Das alles lässt vermuten, dass einige psychische Störungen gemeinsame Anteile haben. Wissenschaftler spüren schon länger möglichen Risikogenen für einzelne Störungen nach. Zum Teil bestimmen die Gene, ob man eine psychische Störung entwickelt. Nun sieht es so aus, als ob sich die Risikogene verschiedener Erkrankungen stark überschneiden.

Sollten die Diagnosekategorien aus dem DSM, dem Handbuch für psychische Störungen, trotzdem erhalten bleiben?

Biologisch gesehen gibt es die psychiatrischen Diagnosen nicht. Vielleicht existiert eine Art Kontinuum. Zum Beispiel für Störungen, wie wir sie heute kennen: Der eine Mensch leidet ein wenig unter ADHS, der andere sehr. Oder vielleicht für Symptome: Der eine ist etwas hyperaktiv, der andere sehr. Die Erforschung der genetischen Gemeinsamkeiten steckt noch in den Kinderschuhen. Tausende Gene tragen jeweils nur ein klein wenig zum Risiko psychischer Probleme bei; so viel wissen wir schon heute.

Wie stellt man fest, welche Gene an welchen Störungen beteiligt sind?

Wir verwenden dazu mehrere Methoden. In den vergangenen Jahren sind die genomweiten Assoziationsstudien populär geworden. Darin vergleichen Wissenschaftler das vollständige Genom – also alle Gene – von großen Gruppen miteinander, in diesem Fall die DNA von Menschen mit und ohne psychiatrische Erkrankungen. Die DNA wird kartiert mit so genannten ChIP-Arrays. Das sind Computerchips, mit denen man die gesamte DNA einer Person kartieren kann. So untersuchen wir, ob bestimmte Genvarianten bei Menschen mit psychischen Störungen seltener oder häufiger auftreten als bei gesunden Kontrollpersonen. Außerdem arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt im PGC zusammen, dem Psychiatric Genomics Consortium. Sie haben eine große Sammlung an Gendaten von psychisch kranken und gesunden Menschen. Es gibt sehr viele Gene, die an psychischen Störungen beteiligt sind. Und nicht jeder mit einer solchen Störung trägt alle Varianten in sich. Je mehr DNA wir also gemeinsam betrachten können, desto besser.

Wie genau unterscheiden sich die Gene von gesunden Menschen und jenen mit einer psychischen Erkrankung?

Tausende Gene bestimmen mit, ob man eine psychische Störung bekommt oder nicht; ein einziges Gen hat daran nur einen kleinen Anteil. Das ist noch immer die wichtigste Erkenntnis dieser Forschung. Menschen ohne Diagnose tragen durchaus auch Risikogene. Außerdem können zwei Patienten mit derselben Diagnose verschiedene Risikogene aufweisen. 2013 haben Wissenschaftler vom PGC die erste große Studie veröffentlicht. Darin stellte man erstmals bei einer umfangreichen Stichprobe fest, dass sich die Gene überlappen. Sie untersuchten knapp 28 000 Versuchpersonen ohne psychische Störung und ungefähr 33 000 mit Autismus, ADHS, Schizophrenie, Depression oder bipolarer Störung.

2019 brachte das PGC erneut eine große Studie heraus, diesmal mit noch mehr Teilnehmern und noch mehr Störungen – rund 233 000 Männer und Frauen mit Schizophrenie, Autismus, Depression, Magersucht, Zwangsstörung, bipolarer Störung, ADHS oder Tourette-Syndrom. Und dazu eine halbe Million Menschen ohne Diagnose. Das Ergebnis: 109 Genvarianten steigerten das Risiko von jeweils mindestens zwei psychiatrischen Erkrankungen. Und ein Gen, genannt DCC, mischte bei allen acht untersuchten Störungen mit. Dieses Gen ist an der Entwicklung der Hirnzellen beteiligt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Gene, die das Risiko von einer oder mehreren Störungen erhöhen, aber das können wir mit unseren heutigen Studien noch nicht herausfinden.

Einige Störungen hängen enger miteinander zusammen als andere, oder?

Das stimmt. Schizophrenie, Depression und bipolare Störungen haben viel gemeinsam, zum Beispiel überlappen sich die für Schizophrenie typischen Gene zu etwa 70 Prozent mit denen, die das Risiko einer bipolaren Störung steigern. Die Erbanlagen für Autismus, ADHS und – wiederum – Depression formen auch eine Art Cluster mit vielen gemeinsamen Genvarianten. Ein drittes Cluster bilden Tourette-Syndrom, Magersucht und Zwangsstörung. Doch es kann auch andersherum sein. Einige Genvarianten steigern das Risiko einer Schizophrenie, aber mindern das einer bipolaren Störung. Was das genau bedeutet, ist bislang unklar.

Welche Gene haben Sie noch gefunden?

In genomweiten Assoziationsstudien finden wir meist keine spezifischen Gene, sondern so genannte Genorte oder Genloki. Ein solcher Genort ist ein Stück DNA, auf dem mehrere Gene sitzen und das man am Stück als Ganzes von Vater oder Mutter erbt. Möchte man wissen, welche Gene speziell eine Rolle spielen, dann muss man zusätzlich eine Laborstudie durchführen. Wenn man beispielsweise im Tierversuch gezielt bestimmte Gene ausschaltet, kann man verfolgen, welche Prozesse, Funktionen oder Verhaltensweisen von den Genen beeinflusst werden. Da wir stets hunderte Genorte für eine psychiatrische Erkrankung finden, ist es mühselig, für sie alle solche Laborversuche durchzuführen. Ich will vor allem herausfinden, welche biologischen Mechanismen bei psychischen Störungen eine Rolle spielen. Dann würden wir besser verstehen, wie die Probleme entstehen und wie wir sie behandeln können. Um diese Mechanismen zu entdecken, führen wir Computeranalysen durch. Dafür müssen wir nicht einmal wissen, um welche Gene es sich genau handelt.

Weiß man schon etwas darüber, was die verschiedenen psychischen Störungen biologisch gesehen verbindet?

Einer der Genorte, die bei Schizophrenie, bipolarer Störung und Depression beteiligt sind, haben mit den Kalziumkanälen im Gehirn zu tun. Nervenzellen brauchen diese Kanäle, um miteinander zu kommunizieren. Es ist noch nicht klar, wie diese Kanäle die Entwicklung einer psychischen Störung genau beeinflussen. Im Jahr 2019 habe ich versucht, hinter die gemeinsamen biologischen Mechanismen dieser drei Störungen sowie ADHS und Autismus zu kommen. Alle sich überlappenden Gene, die in früheren Studien gefunden wurden, schienen etwas mit den Nervenzellen im Gehirn zu tun zu haben, die meisten von ihnen mit Synapsen. Das sind die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, die ebenso wie Kalziumkanäle bei der neuronalen Kommunikation eine Rolle spielen.

Was bedeuten diese Befunde?

Wahrscheinlich verändern die gemeinsamen Gene die Kommunikation zwischen den Neuronen. Das macht Menschen möglicherweise anfälliger dafür, eine psychische Störung zu entwickeln. Wie genau das funktioniert, ist noch unklar. Dazu gibt es nun weitere Studien. In anderen Untersuchungen fanden Wissenschaftler Gene, die schon vor der Geburt an der Entwicklung von Hirnnervenzellen beteiligt sind. Ein wichtiger Befund, denn einige Störungen manifestieren sich erst in späteren Jahren. Nehmen wir Schizophrenie oder Depression: Wahrscheinlich ist bei ihnen bereits vor der Geburt, nicht nur genetisch, sondern auch biologisch gesehen etwas nicht in Ordnung. Vielleicht gehören Schizophrenie und Depression, ebenso wie Autismus und ADHS, zu den angeborenen neuropsychiatrischen Entwicklungsstörungen.

Was entscheidet darüber, welche psychischen Probleme dann tatsächlich auftreten?

Eine Kombination aus den allgemeinen Anlagen, gemeinsam mit Genen, die speziell mit einer bestimmten Störung zu tun haben, sowie allerlei Umweltbedingungen. Zumindest glauben wir das; es braucht noch mehr Forschung. Genstudien sollten sich künftig mehr an Symptomen orientieren und weniger an den DSM-Diagnosen. Interessant ist, welche Gene und biologische Mechanismen mit welchen Symptomen zusammenhängen. Außerdem gibt es auch genetische Gemeinsamkeiten zwischen psychischen Störungen und Persönlichkeitsmerkmalen. Wie neurotisch jemand ist, hängt zum Beispiel zusammen mit seinem Risiko für eine Depression oder Angststörung. Wer eine psychische Störung entwickelt, befindet sich auch im oberen Bereich von Eigenschaften wie »neurotisch«, »hyperaktiv« oder »Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen«. Psychische Probleme sind nicht so schwarz-weiß, wie die Diagnosen des DSM vermuten lassen.

Verrät die Menge der vorhandenen Risikogene etwas über die Schwere der Symptome bei psychischen Problemen?

Das ist bislang unklar. Wir müssen erst besser verstehen, wie die Erbanlagen die Hirnfunktionen beeinflussen. Risikogene erklären nur ein paar Prozent der Frage, warum manche Menschen eine psychische Störung entwickeln und andere nicht. Wir haben bloß einen kleinen Teil des genetischen Puzzles gelöst. Im individuellen Fall können wir anhand der Erbanlagen noch nicht einschätzen, wie groß das Risiko für psychische Probleme ist. Leider arbeiten einige Firmen an Tests, die dieses Risiko bestimmen sollen. Aber das funktioniert nicht; so weit sind wir mit der Forschung nicht.

Müssen wir jetzt auf andere Weise Diagnosen stellen und Störungen behandeln?

Immer mehr Ärzte und Therapeuten wissen um die gemeinsamen Gene. Sie beobachten überdies dieselben Symptome bei verschiedenen Störungen, und sie sehen, dass viele Patienten mehr als eine Diagnose bekommen. In der Psychiatrie denkt man noch in Schubladen: Zu Störung A gehört Medikament B. Doch vielleicht bringt es mehr, wenn man die Medizin für ein Symptom verschreibt. Darum wollen Wissenschaftler jetzt untersuchen, ob man die vorhandenen Medikamente auch anders einsetzen kann. Von ihnen ist schon bekannt, in welche biologischen Funktionen, Prozesse oder Eiweiße sie eingreifen. Das vergleichen die Forscher mit den Genen und biologischen Funktionen, die wir aus den Studien zu Genen und psychiatrischen Erkrankungen kennen. Finden sie eine Übereinstimmung, hilft ein bekanntes Medikament vielleicht auch bei anderen Störungen. Es könnte an denselben Symptomen ansetzen. Neue Wirkstoffe sind dann gar nicht nötig. Das macht viel aus, denn ein neues Medikament zu entwickeln, dauert oft Jahre.

Was wollen Sie selbst künftig noch untersuchen?

Ich will versuchen, die biologischen Mechanismen zu finden, die mit ADHS und Autismus zusammenhängen, mit Hilfe der mit ihnen verbundenen und oft überlappenden Gene. So bekommen wir einen Einblick in die Funktion der Gene und wie sie psychische Probleme eventuell verstärken oder beeinflussen. Die Gemeinsamkeiten zwischen Störungen faszinieren mich weiterhin. Da gibt es noch genug zu erforschen.

Neuere "erbgenetische" Untersuchungen zur Entstehung der Schizophrenie werden auch wie folgt zusammengefasst:

Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien weisen darauf hin, daß genetische Faktoren an der Entstehung von schizophrenen Störungen beteiligt sind. Die Schizophrenie gehört zu den genetisch komplexen, multifaktoriellen Erkrankungen, die keinem monogenen Erbgang folgen und bei denen auch nichtfamiliäre Umgebungsfaktoren (psychosozial, psychologisch, biologisch) eine wichtige Rolle spielen. Dabei wird intrafamiliär ein variierender Phänotyp übertragen, der zunehmend genauer charakterisiert werden kann (Schizophrenie-Spektrumerkrankungen). Keines der heute bekannten Gene mit vermuteter pathophysiologischer Relevanz spielt nach den bisherigen Erkenntnissen für sich alleine eine substantielle Rolle. Die Beteiligung mehrerer oder vieler Gene, die möglicherweise bei verschiedenen Menschen in unterschiedlicher Zusammensetzung vorhanden sind und für die Erkrankung prädisponieren, ist wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, mehrere replizierbare Regionen auf dem Genom zu identifizieren, in denen vermutlich Vulnerabilitätsgene für Schizophrenie liegen. Diese müssen jedoch durch Isolierung und Charakterisierung erst bestätigt werden. Eine molekulargenetische prädiktive Diagnose ist wegen der Komplexität des Vererbungsmodus nicht zu erwarten.

....

Die familiäre Häufung und die mögliche genetische Determination der Schizophrenie sind etabliert, wohingegen ihr molekulargenetischer Mechanismus aber weiterhin unklar ist. Sicher ist lediglich, daß die Schizophrenie keinem bekannten monogenen Erbgang folgt; vielmehr ist die Beteiligung mehrerer Gene und deren Interaktion mit nichtgenetischen Umweltfaktoren (multifaktoriell) anzunehmen. Molekulargenetische Methoden können zwar prinzipiell auch bei solchen komplexen genetischen Erkrankungen die beitragenden Vulnerabilitätsgene identifizieren. Erheblich erschwert wird die Suche durch den unscharfen, intrafamiliär übertragenen Phänotyp: Anstelle des Vollbildes des diagnostisch identifizierbaren Syndroms kann bei gleicher genetischer Ausstattung auch ein alternativer, weniger ausgeprägter, auch subklinischer Phänotyp vorkommen (Gen-Umwelt-Interaktion).

Diese Konstellation teilt die Schizophrenie mit vielen häufigen Erkrankungen, wie z. B. Diabetes mellitus Typ I und Typ II, koronare Herzerkrankung, Hypertonie. Trotz dieser Schwierigkeiten konnten mehrere Kandidatenregionen gefunden und in Replikationstests bestätigt werden. Der endgültige Beweis für Vulnerabilitätsgene in einer Kandidatenregion erfordert allerdings den direkten Nachweis von pathogenen Mutationen. Diese Identifikation steht noch aus.

Die Zukunft der genetischen Forschung bewegt sich jetzt in die Richtung, in den Regionen, in denen Kopplung gefunden wurde, Gene zu finden, die für diese Kopplung verantwortlich sind. Diese Regionen der Kopplungen sind nämlich noch sehr breit (ca. 20 cM), es sind viele Gene dort lokalisiert, viele, die wir kennen, viele aber, die wir noch nicht kennen. Über Identifizierung eines Kopplungsungleichgewichtes muß die Region weiter eingeengt werden. Die Identifizierung von Genen wird von dem raschen Fortschreiten der Sequenzierung des menschlichen Genoms profitieren. D. h., die Identifikation von Anfälligkeitsgenen erfordert also entweder Zufall (z. B. geringe Gendichte der Region) oder langfristige systematische Suche. Dann müssen die Sequenzen der Gene festgestellt werden, um Unterschiede in den Sequenzen bei Gesunden und Erkrankten zu entdecken.

Die molekulare Charakterisierung der Krankheitsgene wird Einsicht in ursächliche Krankheitsmechanismen ermöglichen. Auf dieser Grundlage können in Zukunft neue, rational begründete Behandlungsansätze entwickelt werden. Darüber hinaus ist es gut vorstellbar, daß die Kenntnis der genetisch komplexen Grundlagen auch einmal in die Diagnostik der Erkrankung Eingang finden wird. Eine Anwendung als prädiktive Diagnostik wird – unabhängig und neben ethischen Erwägungen – aber wegen der Begrenztheit des genetischen Beitrages auch in Zukunft nicht möglich sein.

Quelle: https://www.kup.at/kup/pdf/1191.pdf

Diese wissenschaftlich fundierten Aufsätze beschreiben ja genau das, was an der ad-hoc-Diagnosestellung 1942 einer "Schizophrenie" bei meiner Tante Erna Kronshage zu bemängeln ist - dass man nämlich all die damals evtl. auslösenden "Umwelt-Faktoren" bei der Diagnosestellung außer Acht ließ - bzw. sie damals keinerlei pathologisch-diagnostische Rolle spielten (nach der propagandistisch hingeworfenen Hitler-Floskel: "Flink wie Windhunde - zäh wie Leder - hart wie Krupp-Stahl"...): die psycho-somatischen Symptome etwa bei einem handfesten "Burn-out" - das "Ausgebranntsein" bei alltäglicher Überforderung: die gerade 20-jährige Erna blieb allein zur Mitarbeit bei den kränklichen bzw. ältlichen Eltern auf dem Hof zurück: sie war damit körperlich und auch "entwicklungspsychologisch" überfordert - intellektuell aber wohl unterfordert und innerpsychisch vereinsamt mangels gleichaltrigen Partner*innen...; ggf. auch durch eine nicht aufgearbeitete "traumatische Belastungsstörung" durch die plötzliche Bombenzerstörung des gegenüberliegenden Nachbarhofes in ca. 80 m Entfernung mit dem Verlust einer fast gleichaltrigen Nachbarin - während die Brüder alle an der Ostfront im Krieg eingebunden sind...

Fälschlicherweise war man damals weltweit - nicht nur in Nazi-Deutschland - der Meinung, "Schizophrenie" sei eine reine Erberkrankung einer eindeutig pathologisch determinierten Genkomponente, obwohl man die heute üblichen differenzierenden Untersuchungsmöglichkeiten gar nicht hatte oder kannte - und nicht mal auch nur annahm, dass es auch "anders sein" könnte - man fühlte sich wissenschaftlich "up to date"...

Für Erna war dieses Unvermögen ihr Todesurteil. - si-ew

|

| sinedi.art |

Leben mit Schizophrenie

"Ich bin an ein fahrendes Auto gesprungen"

Cordt Winkler, 39, lebt mit der Diagnose "paranoide Schizophrenie". Er kannte die Krankheit

schon als Kind – von seinem Vater. Im Gespräch erzählt er von Verfolgungswahn, Medikamenten und den guten Seiten des Verrücktseins.

Text: Daniel Sander | SPIEGEL +

Dieser Text stammt aus der Reihe SPIEGEL+ Bestseller. Er ist erstmals erschienen im März 2019.

SPIEGEL: Herr Winkler, wie gut erinnern Sie sich an die Zeit, als Ihre Krankheit sich offenbarte?

Winkler: Sehr genau. Das Anschleichen begann mit Anfang zwanzig, kurz bevor ich während des Studiums nach Berlin gezogen bin, dort ging es dann richtig los. Dieses Gefühl, dass man beobachtet wird,

überwacht von unsichtbaren Kameras. Auf einmal war ich überzeugt, dass ich perfekt Klavier spielen kann, dass ich große Symphonien komponieren muss. Dabei fand ich dann die Weltformel. Die will jeder

haben, deswegen war klar, dass ich verfolgt werde. Es war schlimm, aber ich erinnere mich auch an Glücksmomente. In einem Moment war ich sicher, dass ich jeden Moment an BSE sterben würde. Dann wurde

mir bewusst, dass ich wahrscheinlich bald zum Bundeskanzler gewählt werde.

SPIEGEL: Sehen Sie sich als schizophrenen Menschen?

Winkler: Ich glaube, man kann niemanden als schizophrenen Menschen bezeichnen – diese Krankheit ist ja kein Dauerzustand. Es handelt sich in der Regel um Episoden, von denen man sich weitgehend

erholen kann. Sichtbar wird die Krankheit nur in diesen Akutphasen. Treffender finde ich deshalb "an einer Schizophrenie erkrankt", das ist ein feiner Unterschied.

SPIEGEL: Sie hatten bisher vier Episoden. Fühlen Sie sich denn krank?

Winkler: Ich finde diese Gratwanderung zwischen den Begriffen "krank" und "gesund" generell nicht sinnvoll. Mir geht es eher um die Frage, wie man eine gute Lebensqualität erreicht, wenn man mit

Einschränkungen lebt. Und das gelingt mir, würde ich sagen.

SPIEGEL: Wann wurde bei Ihnen die Diagnose "paranoide Schizophrenie" gestellt?

Winkler: Das stand irgendwann in einem Arztbrief, der mir nach einem Psychiatrieaufenthalt ins Haus flatterte, glaube ich. Erst mal reden die Ärzte immer von einer Psychose. Es müssen ganz bestimmte

Symptome über einen gewissen Zeitraum auftreten, damit man von einer Schizophrenie sprechen kann.

SPIEGEL: Finden Sie den Begriff Schizophrenie noch angemessen?

Winkler: Das Wort ist mit so vielen Ängsten, Vorurteilen und Klischees verbunden, dass ich damit nur schwer vermitteln kann, was mit mir los ist. Die Leute denken oft an "Jekyll und Hyde", an

multiple Persönlichkeitsstörung, und das ist etwas ganz anderes. Ich höre auch keine Stimmen, obwohl das selbst Ärzte oft zuerst fragen. Der Begriff macht den Menschen Angst und hält sie

möglicherweise davon ab, die Diagnose selbst für sich zu akzeptieren. Deswegen finde ich es gut, dass in Staaten wie Japan oder Südkorea das böse S-Wort ersetzt worden ist. Ich finde so etwas wie

"vorübergehende psychotische Störung" treffender.

SPIEGEL: In dem Buch, das Sie über Ihr Leben mit der Krankheit geschrieben haben, erzählen Sie auch von Ihrem Vater. Bei ihm trat die Krankheit zum ersten Mal auf, als Sie drei Jahre alt waren. Haben

Sie sich vor Ihrer ersten Episode je Sorgen um sich selbst gemacht?

Winkler: Ich wusste, dass es eine genetische Komponente gibt. In meiner Kindheit und Jugend habe ich das aber verdrängen können. Es war schlimm, meinen Vater immer wieder in diesem Zustand zu

erleben, und ich wollte auf keinen Fall daran denken, dass es mir mal so gehen könnte.

SPIEGEL: Ab wann war Ihnen bewusst, dass mit Ihrem Vater etwas nicht stimmt?

Winkler: Mir war immer klar, dass mein Vater anders ist. Es gab immer erst eine Phase, in der es ihm gut ging. Dann schlich sich die Krankheit an, und er fing an, merkwürdige Dinge zu tun. In der

akuten Phase war er dann außer sich, schrie und weinte und tobte. Anschließend kam er jedes Mal in eine Psychiatrie und wurde sediert. Die Medikamente hatten starke Nebenwirkungen, deswegen setzte er

sie immer bald ab, nachdem er nach Hause gekommen war. Und dann ging es wieder los. Es war ein Drehtüreffekt.

SPIEGEL: Sie sprechen von einem Anschleichen der Krankheit. Wie fühlt sich das an?

Winkler: Das sind unklare und wirre Symptome, die auch für Fachleute schwierig einzuschätzen sind. Bei mir war es so, dass ich kurz vor der tatsächlichen Episode einfach allein sein wollte und

manchmal grundlos angefangen habe zu weinen. Ein unbestimmtes Gefühl von Verlorenheit. Wegen meiner Familiengeschichte bin ich in ein Früherkennungszentrum gegangen und habe mich von einem Psychiater

untersuchen lassen. Der hat aber nur eine leichte Depression diagnostiziert.

SPIEGEL: Wenn Sie sich an Ihre Episoden erinnern, schauen Sie da auf einen anderen Menschen?

Winkler: Das ist schon immer mein Ich gewesen, ich habe es schließlich so erlebt. Es ist aber nicht das Ich, das ich steuern kann. Es macht mich nicht als Person aus. Trotzdem kann ich mich genau

erinnern, was ich gedacht und wie ich mich gefühlt habe. In dem jeweiligen Moment schienen mir all die kruden Dinge sehr logisch.

SPIEGEL: Gibt es während einer Episode Momente des Erkennens? Spürten Sie: Das ist jetzt nicht normal?

Winkler: Vor meiner letzten Episode war ich in Therapie und habe dort einen Notfallplan entwickelt. Punkt eins: zum Therapeuten gehen, wenn sich die ersten Symptome häufen. Klingt ja leicht. Ich habe

das auch versucht. Aber ich bin dann aus dieser anderen Realität nicht mehr rausgekommen. Man ist dann überzeugt, dass es ganz logisch ist, in die nächste Tiefgarage zu gehen und dort mit dem

Feuerlöscher Schaumgebilde zu erschaffen. Man wird da langsam hineingezogen. Manchmal hatte ich noch klare Momente, in denen ich mit Freunden telefonieren und denen schildern konnte, dass es mir

vielleicht nicht so gut geht. Aber gerade dann habe ich offenbar einen so klaren Eindruck gemacht, dass sie den Ernst der Lage nicht erkannt haben – das ist von außen ganz schwer einzuschätzen.

SPIEGEL: Selbst für Menschen, die Sie gut kennen?

Winkler: Ja, vielleicht besonders für die. Manche wollen es vielleicht nicht wahrhaben. Für Außenstehende ist es enorm schrecklich mitanzusehen, was da passiert mit einer Person, die nicht mehr sie

selbst ist. Anzusehen, wie diese Identität brüchig wird und verloren geht. Ich hab es ja bei meinem Vater gesehen. Das wünsche ich niemandem.

"Die Vorstellung des verletzlichen und furchtbar kreativen Psychotikers ist ein Klischee"

SPIEGEL: Ihre Mutter ist an Krebs gestorben, bevor Sie ihr von der Krankheit erzählen konnten. Wie hätte sie reagiert?

Winkler: Sie wäre geschockt gewesen. Gerade weil sie so sehr unter der Krankheit meines Vaters gelitten hat. Als Kind war es schon schlimm, aber als Mutter, die Verantwortung für die ganze Familie

trägt, die sich entscheiden muss: Unterstütze ich den Partner, oder lasse ich mich scheiden und bringe meine Kinder und mich hier raus? Am Ende hat sie Letzteres getan, nach vielen Jahren. Nicht,

dass diese Zeit für meinen Vater leicht gewesen wäre, aber ihm stand ich lange nicht so nah. Immerhin konnte ich mit ihm über meine Krankheit reden, bevor er gestorben ist. Er hat es erstaunlich

gefasst aufgenommen.

SPIEGEL: Ihrem Vater haben Sie sich wieder angenähert – wie das?

Winkler: Ich war eine Zeit lang in meinem Heimatort, weil meine Mutter im Sterben lag. Da sind er und ich fast zeitgleich in derselben Psychiatrie gelandet. Meine zweite Episode war schlimm, ich bin

an ein fahrendes Auto gesprungen und habe mich am offenen Fenster festgekrallt. Ein Wunder, dass niemand schwer verletzt wurde. Ein paar Tage nachdem sie mich eingeliefert hatten, durfte ich wieder

raus und habe meinen Vater vorgefunden, wie er selbst gerade in eine Psychose abglitt. Da durfte ich ihn gleich mit in die Klinik bringen. Das verbindet.

SPIEGEL: Sie heißen in Wirklichkeit anders. Haben Sie Angst, dass Menschen Ihren echten Namen erfahren?

Winkler: Ich schäme mich nicht. Aber ich fand es wichtig, zwischen meinem alltäglichen Ich und einem Ich, das so stark auf Krankheit ausgerichtet ist, zu unterscheiden. Das Buch beschreibt vor allem

die Phasen der Krankheit, obwohl sich das insgesamt höchstens auf ein paar Monate summiert, während es mir die restlichen knapp 40 Jahre gut ging. Wenn ich mal den Arbeitgeber wechseln müsste und ein

Personalchef beurteilt, ob er nun den netten, kompetenten Alltagstypen anstellt oder den Schizophrenen, den er vorher gegoogelt hat, ist eine gewisse Anonymität sicher hilfreich.

SPIEGEL: Im Buch beschreiben Sie gefühlte Momente der Genialität und unendlicher Kreativität. Vermisst man das in den gesunden Phasen? Das Gefühl, ein großer Komponist zu sein?

Winkler: Ich konnte ja nicht wirklich Klavier spielen, ich dachte das nur. Für meine Nachbarn muss das entsetzlich gewesen sein! Die Vorstellung des verletzlichen und furchtbar kreativen Psychotikers

ist ein Klischee. Das möchte ich mir nicht zu sehr zu eigen machen. Aber es gibt viel Verrücktheit, die man positiv werten kann, dafür muss man nur "Alice im Wunderland" lesen. Sich immer in der Norm

zu bewegen, ohne Ausreißer nach unten oder oben, scheint mir auch nicht erstrebenswert. Allerdings möchte ich diese Krankheit auf keinen Fall verklären. Ich glaube, man sollte daraus lieber keine

Identität formen wollen.

SPIEGEL: Sie wurden mit vielen verschiedenen Medikamenten behandelt. Können Sie mal die Unterschiede beschreiben?

Winkler: Klar, aber mit dem Hinweis, dass jedes bei jedem anders wirkt. Ich kann nur von mir sprechen.

SPIEGEL: Haloperidol.

Winkler: Bekommt man gern in den Akutphasen, das ist der Hammer schlechthin. Sehr wirksam, aber es knockt einen komplett aus. Mein Vater hat das früher fast immer bekommen.

SPIEGEL: Risperidon.

Winkler: Gut für Anfänger.

SPIEGEL: Amisulprid.

Winkler: Macht sehr schläfrig.

SPIEGEL: Ziprasidon.

Winkler: Macht eigentlich wach, mich hat’s auch schläfrig gemacht.

SPIEGEL: Aripiprazol.

Winkler: Die Cola light unter den Neuroleptika.

SPIEGEL: Das ist das, was Sie heute noch nehmen?

Winkler: Bei mir hat es am wenigsten Nebenwirkungen. Aber nochmal ausdrücklich: Das geht anderen anders, für manche reicht es auch nicht aus. Es kann immer sein, dass ich es nicht mehr vertrage. Ich

muss einmal im Jahr mein Blut untersuchen und ein EKG machen lassen, weil es Auswirkungen auf Blut und Herz haben kann. Ich muss nehmen, was es nun mal gibt.

"Ich weiß nicht, wohin ich wollte, ich hatte nur das Gefühl, dass ich in Gefahr war"

SPIEGEL: Bisher haben Ihre Versuche, die Neuroleptika abzusetzen, immer zu einer neuen Episode geführt. Können Sie sich vorstellen, es trotzdem noch mal ohne zu wagen?

Winkler: Mit Medikamenten fühle ich mich auf der sicheren Seite. Ich habe es bis heute nicht geschafft, die Frühwarnsymptome einer Episode richtig einschätzen zu können. Deswegen bin ich hin- und

hergerissen zwischen Kontrollverlust auf der einen Seite und den Nebenwirkungen von Medikamenten auf der anderen. Ich will mich nicht für immer und ewig festlegen. In gewisser Weise können

Medikamente das Ich verändern, indem sie zu stark sedieren. Das ist auch kein gutes Gefühl.

SPIEGEL: Können Sie das beschreiben?

Winkler: Dann ist Ich wiederum ein ganz anderer. Einer, der für andere leichter zu handeln ist. Ich merke, dass ich dann weniger streitlustig bin, dass manches an mir abprallt. Praktisch für mein

Umfeld, aber auch schade, dass man manche Wahrnehmungen nicht so auf sich einprasseln lassen kann.

SPIEGEL: Andererseits würden Sie bei einem weiteren Versuch, die Medikamente abzusetzen, riskieren, dass er schiefgeht – und Sie sich und andere gefährden. In Italien sind Sie an einem Bahnhof barfuß

über die Gleise getanzt, bevor Polizisten Sie gerettet haben. Was war da geschehen?

Winkler: Ich glaube, ich bin da eine knappe Woche umhergeirrt. Vorher war es eigentlich ein schöner Urlaub, ganz romantisch auf Capri mit meinem Partner. Kurz vor dem Rückflug begann das

Anschleichen, die Gedanken, dass mich dunkle Kräfte durch Spiegel beobachten. Das behielt ich aber für mich. Mein Partner hatte mich vorher nie während einer Episode erlebt und konnte nicht erkennen,

was mit mir los war. Er hat ein früheres Flugzeug genommen, weil wir damals nicht in derselben Stadt gewohnt haben. Ich bin in meins dann einfach nicht eingestiegen und von Rom aus losgelaufen. Ohne

Ziel. Habe meine Tasche mit dem Pass und dem Telefon weggeworfen, wie bei jeder Episode. Ich weiß nicht, wohin ich wollte, ich hatte nur das Gefühl, dass ich in Gefahr war. Es ist die einzige Phase,

in der mir Stücke fehlen. Ich kann gar nicht beurteilen, ob es da um Stunden oder ganze Tage geht. Ich war völlig von Sinnen.

SPIEGEL: Irgendwie haben Sie es zwischendurch in die deutsche Botschaft geschafft.

Winkler: Ja, zum Glück, da hat man ein Lebenszeichen von mir wahrgenommen, das man in Deutschland zurückverfolgen konnte. Die dachten da schon das Schlimmste. Als man in der Botschaft meinen Namen

wusste, war ich aber längst wieder abgehauen. Offenbar hatte ich nach einem Passersatz gefragt, wollte aber auf keinen Fall preisgeben, wer ich bin. Richtig zu mir gekommen bin ich erst wieder in der

Klinik. Da habe ich dann meine Schwester angerufen und begriffen, was los war. Wie lang ich weg war, und wie viele Leute nach mir gesucht haben: mein Partner, meine Schwester, mein Schwager, mein

Chef, meine Freunde.

SPIEGEL: Haben Sie danach versucht, etwas zu ändern?

Winkler: Es war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe wieder Medikamente genommen und eine Gesprächstherapie angefangen, um mich endlich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Erst da

wurde mir klar, dass ich kein gesunder Mensch ohne Einschränkungen bin.

SPIEGEL: Beobachtet Ihr Umfeld Sie nun auf Anzeichen von Verrücktheit?

Winkler: Die sind eigentlich recht entspannt. Mein Partner und ich haben im vergangenen Jahr geheiratet. Wenn ich jetzt mal etwas Komisches zeichne oder sage, dann fragt er mich, ob ich denn auch

meine Pille genommen hätte. Ich glaube, dass er das ganz sympathisch findet, dass ich manchmal ein bisschen seltsam bin. Ich finde, dass eine Grundtemperatur an positiv gestimmter Verrücktheit

eigentlich ganz hilfreich ist. Das kann gern bleiben.

SPIEGEL: Herr Winkler, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

|

| sinedi.art |

gerade auch als ergänzung zu den "euthanasie"-mordprotokollen meiner tante erna kronshage (s. erna's story) habe ich diesen "spiegel +"-artikel hier mit aufgenommen - als authentischer bericht aus einer anderen pathologischen

seinsebene, die hier - wie auch bei erna - "schizophrenie" benannt wird.

aber cordt wagner differenziert diesen begriff hier sehr genau - und beschreibt zustandsschübe einer

eigenständigen und dem ich eigentlich fremden abgespaltenen ausdrucksweise.

und selbst er bemerkt als "experte" für sein ich und sein nicht-ich bzw. neben-ich nicht immer gleich, wenn er in

den nächsten "schub" gerät - in die nächste "episode" abgleitet.

in bezug auf meine tante erna fällt mir auf, welche distanz doch da ist, zwischen dem, was von ihr festgehalten

und überliefert ist - und was die damalige ns-psychiatrie in persona des ns-anstaltsoberarztes dr. werner norda in der provinzialheilanstalt gütersloh eben damals mit "schizophrenie" diagnostiziert

hat, was dann aber in der konsequenz auch in der regel seinerzeit zu einer zwangssterilisation der betroffenen führte - und den schilderungen von herrn wagner hier - fast möchte man ja von einer

authentischen schizophrenie-"reportage" "aus erster hand" sprechen ...

so viel ich heute weiß, war erna wohl immer im tatsächlichen hier & jetzt und hatte eigentlich nie

wahnvorstellungen oder war nie gänzlich "außer sich" - höchstens aus tatsächlichen nachvollziehbaren verstimmungen heraus oder vielleicht im zusammenhang mit den anfällen in der

cardiazolschock-therapie, mit der man sie ja malträtierte - "zum inneren spannungsabbau"...

da man bei erna wohl in den ersten 24 stunden nach aufnahme in die provinzialheilanstalt gütersloh die

"schizophrenie" als erbkrankheit diagnostizierte, ist der hinweis von herrn wagner wichtig, "es müssten ganz bestimmte symptome über einen gewissen zeitraum auftreten, damit man von einer

'schizophrenie' sprechen kann"... außer wohl einem glimpflich abgelaufenen "jähzorns"-zustand gegenüber der mutter war da von erna ja nichts zu vermelden - und von ihrer einweisung in gütersloh

bis zu ihrer ermordung in der vernichtungsanstalt "tiegenhof" bei gnesen (polen) hat es ja gerade mal insgesamt "nur" 484 tage gedauert.

um sich in die schub-erkrankung einer schizophrenie einigermaßen objektiv hineinzudenken, ist diese "reportage"

hier für mich und hoffentlich auch für dich äußerst informativ und hilfreich.

Den NS-Psychiatern in Gütersloh ist im Falle Erna Kronshage heutzutage vorzuwerfen, dass damals die offensichtlichen exogenen (von außen kommenden) Faktoren, die eine psychische Verstimmung und damit eventuelle quasi ambulante Hilfsbedürftigkeiten auslösen konnten, insgesamt negiert und ignoriert wurden - bzw. gar nicht exploriert und ins Kalkül gezogen wurden - dagegen wie einseitig verblendet im nationalsozialistischen Eugenikwahn alle endogenen (von innen heraus aufkeimenden) "genetischen" Auslösemöglichkeiten einer (auch in der NS-Psychiatrie als endogene Erkrankung definierte) SCHIZOPHRENIE passend gemacht und zurechtkonstruiert wurden, mittels "Sippentafel" und jedem vorfindbaren Zipfelchen an noch so vager Interpretationsmöglichkeit - einzig im Sinne der gemäß dem psychiatrischen Zeitgeist wegweisenden Rassenlehre ...

_____________________________________________________________________________

Beschreibungen eines an "Schizophrenie" erkrankten Menschen in der heutigen Zeit finden Sie hier -

und hier

...................................................................................................

Eine Möglichkeit

ist es, dass Erna Kronshage "hochsensibel" war, also alle Außenreize besonders verarbeiten musste.

So - oder ähnlich - wurde sie noch von lebenden Zeitzeugen beschrieben - bzw. die "Aktenlage" lässt einen solchen Schluss ebenfalls zu...

Lies dazu diesen "SPIEGEL"-Aufsatz aus 3/2020: click here or here